Heidenchristen Von Thorshammer zum Kreuz

Von Marcel Schwarzenberger

publiziert am in Medien

Dass die Sitte, den Toten Grabbeigaben mitzugeben, mit der Christianisierung nachließ, bedauerten zwei Gruppen: Menschen, die noch dem alten Glauben anhingen und die heutigen Archäologen. Und doch finden die Forscher noch viele Spuren aus der mehrere hundert Jahre dauernden Zwischenzeit in Europa – als das Christentum im Norden Europas schon da war; aber noch nicht so recht ankam. Der Wissenschaftler Torsten Capelle brennt in seinem Buch ein wahres Feuerwerk von Belegen ab. Ein Festmahl für die Reenactmentszene, die sich dem Frühmittelalter widmet.

Missionierung in zwei Geschwindigkeiten

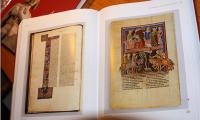

Capelle hält sich nicht mit philosophisch-religiösen Betrachtungen oder der Darstellung der damaligen Bedingungen auf. Der schmale Band versammelt dicht gedrängte Fakten aus zeitgenössischen Quellen, Ruinen und Grabungen. Philologen und Archäologen haben die „Schätze“ zusammengetragen, die Capelle dem Leser darbietet und schlüssig interpretiert.

Das Augenmerk des Autors liegt auf Skandinavien und Britannien. Vor allem das Verhalten der Nordmänner (Wikinger) den Bemühungen der Missionare gegenüber stellt Capelle dar. Aber nicht ohne zuvor einen Vergleich der verschiedenen Entwicklungen zu ziehen.

Die Christianisierung der Franken etwa dauerte nur einige Generationen. Noch 482 ließ sich der fränkische Kleinkönig Childerich in Tournai in einem gewaltigen Grabhügel mit allem bestatten, was einem Christen nur heidnisch vorkommen konnte. Schon sein Sohn Chlodwig trat zum Christentum über. Karl der Große schließlich war es, der wiederum die Sachsen – oft mit Gewalt – bekehren ließ.

Jesus und Odin auf einem Teppich

Die Nordleute schienen dem Neuen gegenüber resistenter – oder widerspenstiger. Bis ins 13. Jh. hinein dauerte es, bis das Christentum die gröbsten „heidnischen“ Ausprägungen unterdrückt haben. Alles konnten die Missionare allerdings nicht verdrängen. Etliche Stabkirchen in Norwegen weisen Schnitzereien der alten Götter auf.

Doch regelrecht unterhaltsam sind die Funde, die das lange Nebeneinander der Religionen belegen. Indem er diese präsentiert und erklärt eröffnet Capelle doch noch einen kleinen Einblick in die Seelen der Wikinger. So schreibt er etwa von Grabfunden, die Zeichen von Raub aufweisen. Doch manchmal „vergaßen“ die Grabräuber Gegenstände christlicher Natur, die den Toten noch beigegeben waren. Und das, obwohl sie wertvoll waren. „Offensichtlich scheute man in solchen Fällen davor zurück, sich mit dem neuen Gott anzulegen“, schreibt Capelle.

Ein kurioses Durcheinander von heidnischen und christlichen Symbolen fanden die Wissenschaftler nicht nur in Gräbern, sondern auch an Stoffen und Schmuck: Wandteppiche etwa, die Kirchen zeigen und daneben ein achtbeiniges Pferd – was stark an Odins Pferd Sleipnir erinnert. Symbolwert hat auch der Helm, den man in Benty Grange im englischen Derbyshire fand. Der Helm ist auf das 7. Jh. datiert und wird von einem Eber gekrönt, Zeichen der Fruchtbarkeitsgottheit Freyr. Doch wohl als zusätzlicher Schutz war ein silbernes Kreuz auf den Nasenschutz geprägt. Überhaupt das Kreuz: Wie es scheint, nahm um 1000 die Verwendung des Thorshammer als Anhänger enorm zu, was Capelle zweifach deutet.

Es könnte eine gewisse Trotzreaktion gewesen sein, aber auch ein geschmeidiges Annähern an die neue Religion ohne den alten Göttern gleich ganz abzuschwören. Denn viele Thorshämmer erinnern nicht nur vage an ein Kreuz.

Diese Doppelgläubigkeit – also die Mischung von Glaubensinhalten beider Religionen – hielt nur im Norden Europas so lange an. Capelle forscht allerdings nicht nach Gründen, sondern liefert Belege. Und die machen das Buch zu einem fantastischen Nachschlagewerk. Die Illustrationen tun ein Übriges.

Ihr Kommentar zum Artikel „Von Thorshammer zum Kreuz“