Astronomie Von Tieren, die am Himmel ziehen

Von Marcel Schwarzenberger

publiziert am in Medien

Ich bin Fisch; und was bist du? Wenn sich heutzutage Menschen eine solche Frage stellen, dann gehen sie mit einem alten Erbe um: Die Tierkreiszeichen (Zodiacus) umfassen seit dem 3. Jh. vor Christus jene zwölf Symbole, die für moderne Menschen noch immer große Bedeutung haben. Die Kunst der Astronomie ist jedoch viel älter. Der Autor Ernst Künzl, bis 2004 Direktor der römischen Abteilung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu Mainz, bezeichnet sie gar als älteste Wissenschaft der Welt. Ihr hat er sein jüngstes Werk gewidmet. Es ist eine spannende Reise von grauer Vorzeit bis ins Mittelalter.

Das Abbild des Himmels

„Der Mythos, man hätte im Altertum und im Mittelalter die Erde für eine Scheibe gehalten, sollte endlich aus dem Bewusstsein verschwinden. […] Was das einfache Volk dachte, interessierte freilich niemanden; es gab ja noch kein Ideal der Volksbildung.“ Soweit der Autor zu einem noch immer stark verbreitetem Glauben über das Wissen der Alten.

Spätestens für das 2. Jh. vor Christus ist das Wissen um die Kugelgestalt der Erde bei der forschenden Elite belegt. Doch obwohl es damals jede Menge Himmelsgloben gab – zuweilen in kostbarer Ausführung und allen bekannten Details des Sternenhimmels – fanden die Archäologen keine belegbaren Funde von Erdgloben aus der Antike. Der Himmel, folgert Künzl, war den Erdbewohnern einfach näher; er erschloss sich ihnen leichter. Und genau das geschah schon Jahrtausende zuvor. Künzl sammelte die wichtigsten Erkenntnisse über diesen Prozess.

Leichter Einstieg

Das Werk ist ein hervorragender Einstieg in die Materie. Folgerichtig beschränkt sich Künzl auf die Kulturzentren rund um das Mittelmeer sowie in Europa. Das entspricht auch dem wissenschaftlichen Background des Autors.

Mit wohltuender Leichtigkeit bugsiert Künzl seine Leser durch einen zuweilen spröden Stoff. Begriffe wie „Deklination“, „Ekliptik“ oder „Präzession“ sind zwar uralte Werkzeuge der Astronomen und Astrologen, doch nicht unbedingt jedem leicht zugänglich. Und so bietet Künzl erfreulicherweise ein Kapitel für „Astro-Dummies“.

Auf kürzestem Weg geht es sodann von Beobachtungsanlagen wie Stonehenge über magische Gemmen des Orients und die mystischen Kulte in Babylon, Ägypten und Griechenland bis hin zur wahren Geburtsstunde der Wissenschaft „Astronomie“: im Zeitalter des Hellenismus.

Die antiken Griechen waren es, die den Nährboden für Erkenntnisse eines Aristarchos von Samos (er schrieb: die Sonne ist das Zentrum), eines Ptolemäos von Alexandria (er schrieb: die Erde ist das Zentrum) und schließlich eines Kopernikus bereiteten. Ein komplettes Kapitel widmet Künzl auch dem Hauptthema seiner Forschungen – den verschiedensten Formen von Himmelsgloben und so genannte Armillarsphären. Letztere zeigten die wichtigsten Himmelskreise in ihrer Lage zueinander an. Die Araber entwickelten daraus hoch komplexe Systeme mit Gradeinteilungen, die für die Seefahrer große Bedeutung erlangten. Leider verkommt der Text hier manchmal zu einem sehr sachlichen Katalogstil, das Erzählerische geht verloren.

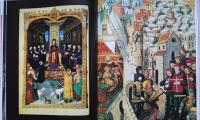

Die Anschaulichkeit bleibt indes durchgehend erhalten. Nicht zuletzt dank einer guten grafischen Aufbereitung und zahlreichen Illustrationen. Im Anhang führt Künzl einige ausgewählte Fundstücke auf und sagt, wo sie zu sehen sind. Die betreffenden Museen sind inklusive Anschrift, Öffnungszeiten und Website gelistet. Klasse Leserservice! Und zum Schluss bietet eine ausführliche Bibliographie Lesefutter für alle, die tiefer einsteigen wollen.

1 Kommentare

Klasse genau danach suche ich schon einige Zeit !