Wikinger am Rhein Wider das Klischee vom Hörnerhelm

Von Marcel Schwarzenberger

publiziert am in Medien

Ständig Met saufend, mit Hörnerhelmen spielend und reihenweise Städte verheerend - dieses Bild ist die dunkle Seite der bekannten Geschichten über die Wikinger. Die andere, hellere ist die romantische Verklärung der Skandinavier als edle und wagemutige Kämpfer, die furchtlos in unbekannte Länder vordrangen. Beide Bilder sind so falsch, wie sie kaum aus den Köpfen der Heutigen zu verbannen sind. Oder vielmehr sind sie jeweils für sich genommen unvollständig. Die Ausstellung "Wikinger am Rhein" in Bonn bietet gründlichere Einblicke in das Leben der Nordmänner. Das Begleitbuch zur Ausstellung aus dem Theiss Verlag sei allen empfohlen, deren Weg nicht nach Bonn führt - oder die noch einmal ihren Besuch Revue passieren lassen wollen.

Die Utrechter Archäologin Annemarieke Willemsen hat die Aufgabe übernommen, dem Thema der Ausstellung entsprechend das vielfältige Beziehungsgeflecht zwischen fränkischem Reich und den Skandinaviern zu durchleuchten. Gewalttätigkeit und Tüchtigkeit in Handel und Seefahrt – die Widersprüche sorgten neben der Furcht vor allem für Faszination. Allerdings nimmt man hier zu Lande die Wikinger eher als Kämpfer an den Küsten im Norden und als Eindringlinge auf die britischen Inseln wahr. Tatsächlich unterhielten sie über Jahrhunderte intensive Beziehungen mit Regionen aufrecht, die tief im Karolingerreich lagen.

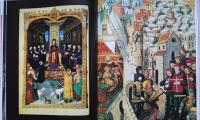

Dieses bisher nur wenig erhellte Kapitel der Geschichte der Wikinger ist das Thema von Ausstellung und Buch. Und natürlich wird in dem Werk eine Vielzahl von Fundstücken abgebildet (in vorzüglicher Qualität übrigens), die diese Beziehungen – sowohl kriegerischer als auch friedlicher Natur – beweisen. Im Zentrum der Betrachtungen stehen die Gebiete entlang des Rheins und der Maas. Doch das Buch ist kein bloßer Katalog, sondern vielmehr ein gut geschriebener Überblick über die damaligen Verhältnisse und Entwicklungen.

Die Herkunft des Begriffes “Wikinger” wird zunächst geklärt (er taucht erstmals beim Kirchenhistoriker Adam von Bremen im 11. Jh. auf). In jener Zeit gaben die Skandinavier auch nach und nach das “wikingen” auf, ihre Raubzüge wurden seltener. Denn nach einigen hundert Jahren intensiven Kulturaustauschs mit Westeuropa begannen sie sich in das christliche Gesellschaftsgefüge zu integrieren. Struktur und Entwicklung der Wikingergesellschaft ist denn auch Thema eines eigenen Kapitels.

In weiteren Abschnitten beschäftigt sich die Autorin mit der Schifffahrtskunst, bietet eine Einführung in das Fränkische Reich, begutachtet so genannte “Wikingerschätze” (Hortfunde, bei denen längst nicht immer sicher ist, ob sie aus Beute- oder Handelszügen stammen) und seziert schließlich die Strategie der Überfälle. Im letztgenannten Kapitel stellt Willemsen die Religionen der heidnischen Skandinavier und der Christen gegenüber und begründet, warum gerade Klöster so oft Ziel von Attacken waren. Das letzte Kapitel ist ein besonderes Schmankerl. Denn hier wird beschrieben, wie es zu dem heute verbreiteten schiefen Bild von den Wikingern kam. Selbstredend, dass hier Comics a la Asterix und Hollywoodschinken ihr Fett abbekommen.

Der Bildband ist eben auch ein solcher – reich illustriert und mit einigen guten Karten versehen ist er durchaus etwas fürs Auge. Ein wenig ausführlicher hätten die Beiträge ruhig sein können. Die vielen thematisch sortierten Abschnitte, die wie Mosaiksteine zu einem Gesamtbild verbunden werden, bleiben notgedrungen skizzenhaft. Dennoch gelingt es der Autorin zahlreiche Fakten zu liefern, und das in einem unterhaltsamen Schreibstil.

Annemarieke Willemsen; Wikinger am Rhein – 800-1000; Theiss Verlag Stuttgart; 2004; 192 Seiten mit 195 Abb. und Karten; Einführungspreis bis 31.01.05: 24,90 EUR (danach 29,90 EUR); ISBN 3-8062-1909-5

Ihr Kommentar zum Artikel „Wider das Klischee vom Hörnerhelm“